秋から冬へと移り変わるこの季節。

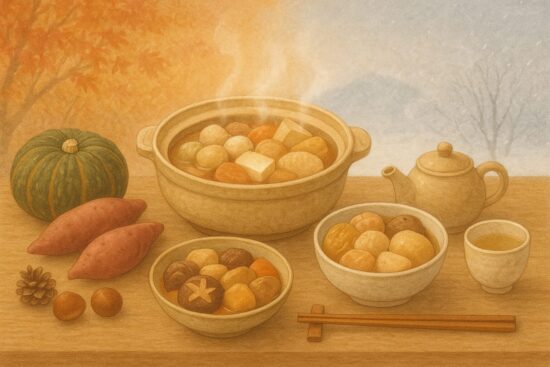

食卓には、きのこやさつまいも、かぼちゃなどの秋の味覚から、大根や白菜、れんこんなどの冬野菜まで、心も体も温めてくれる食材が並びます。

旬の食材は、味わい深いだけでなく、季節の変化に合わせて私たちの体を整えてくれる大切な恵みでもあります。

この記事では、秋と冬それぞれの味覚を楽しむポイントや、日々の暮らしに旬の食材を取り入れるコツを紹介します。季節の移ろいを「食」で感じながら、心豊かな毎日を過ごしていきましょう。

秋から冬への食の移り変わり

秋の味覚とは?実りの季節の代表食材

秋は、一年の中でもとくに「旬」が豊富な季節です。夏の強い日差しをたっぷり受けて育った作物が実り、昼夜の寒暖差によって味がぐっと濃くなるため、食材本来の甘みや香りが際立ちます。

新米や栗、さつまいも、きのこ、かぼちゃなど、どれも秋らしい色と香りを持ち、食卓をやさしく彩ってくれます。市場に並ぶかごいっぱいの柿や梨、ぶどうを見ているだけでも、季節の移ろいを感じますよね。

また、秋の味覚は「おいしい」だけでなく、体を冬に備えさせる大切な役割もあります。冷たい飲み物や食事が多かった夏を経て、温かい料理を通じて体をゆっくり整える時期。炊きたての新米と焼き魚、具だくさんの味噌汁──そんな素朴な食卓こそが、秋らしいごちそうです。

自然の恵みを五感で楽しみながら、季節の変わり目をゆったりと味わう。秋の食材には、そんな日本らしい“食の豊かさ”がぎゅっと詰まっています。

冬の味覚との違い(根菜・鍋・保存食など)

冬の味覚は、秋の「実り」に対して「温もり」を感じる食材が中心です。寒さで体が冷えやすくなるため、旬の食材は自然と“体を温める力”を持ったものが多くなります。

たとえば、大根や白菜、ねぎなどの冬野菜は、煮込むことで甘みが増し、消化を助けながら体をじんわり温めてくれます。れんこんやごぼうなどの根菜類も食物繊維が豊富で、腸の動きを整えるうえ、噛むことで満足感が得られるため冬の食卓にぴったりです。

また、寒い季節は「保存食」が重宝される時期でもあります。干ししいたけや切り干し大根、味噌や漬物などは、保存がきくうえに旨味や栄養が凝縮され、料理の味を深めてくれます。鍋料理やおでん、煮物といった“温かい一皿”は、旬の野菜や魚を組み合わせて、体を内側から温めながら家族や友人と囲む楽しみも魅力のひとつです。

秋が「旬の恵みを味わう季節」なら、冬は「その恵みを使って心と体を温める季節」。季節の変化に合わせた食材選びで、寒い冬も健やかに過ごせます。

旬を感じることで季節の暮らしが豊かになる理由

旬の食材を味わうことは、ただ「美味しいものを食べる」だけではなく、心や体のリズムを整えることにもつながります。たとえば、秋のきのこやさつまいもには疲れを癒す栄養が多く、冬の根菜や魚は体を温める働きがあります。つまり、旬の食材はその時期の体の状態に合わせて自然が用意してくれる“季節のサプリメント”のような存在なのです。

また、旬の食材は新鮮で香りや食感が豊か。食卓に彩りが加わるだけで、いつものごはんが少し特別に感じられます。家族や友人と旬の料理を囲む時間は、季節の会話が生まれたり、行事や思い出を共有するきっかけにもなります。

さらに、旬の食材は流通量が多く価格も安定しやすいため、家計にもやさしいのが嬉しいところ。地元の直売所や市場に足を運べば、季節を肌で感じる小さな発見もあります。

日々の食事に少しだけ旬を意識することで、暮らしに「季節のリズム」と「心の豊かさ」が生まれます。

秋の味覚を楽しむ

きのこ・さつまいも・かぼちゃ・栗の魅力

秋の味覚といえば、きのこ・さつまいも・かぼちゃ・栗が定番。どれも香りや甘みが豊かで、見た目にも秋らしさを感じさせてくれます。まず、きのこは低カロリーで食物繊維が豊富。腸内環境を整える効果があり、ビタミンDが免疫力をサポートしてくれます。炒め物や炊き込みごはん、スープなど、どんな料理にも合う万能選手です。

さつまいもは自然な甘さとホクホクした食感が魅力。食物繊維とビタミンCが多く、便秘や肌荒れ対策にもぴったりです。焼き芋だけでなく、スープやサラダにもアレンジできます。かぼちゃはβカロテンが豊富で、体を内側から温める作用も。煮物やポタージュにすれば、寒くなる季節のエネルギー源に。

そして栗は、炭水化物に加えてカリウムやビタミンB群が含まれ、疲労回復に役立ちます。栗ごはんやスイーツにすると季節感たっぷり。どの食材も、秋の自然がくれる恵み。少し手を加えるだけで、食卓にほっとするぬくもりを添えてくれます。

秋の魚(さんま・鮭・かつお)を使った料理

秋は脂がのった魚が美味しい季節。中でもさんま・鮭・かつおは、秋の味覚を代表する存在です。

まず、さんまは秋の風物詩ともいえる魚。旬のさんまは脂がしっかりのっており、焼くだけで香ばしい風味が広がります。大根おろしとすだちを添えれば、脂の旨みが一層引き立ちます。また、蒲焼きや炊き込みごはんにしても絶品です。

鮭は季節の変わり目にうれしい栄養がたっぷり。タンパク質やビタミンD、アスタキサンチンが豊富で、免疫力アップや美肌効果も期待できます。ホイル焼きや石狩鍋、ムニエルなど、洋風・和風どちらにも合う万能な魚です。

そしてかつおは、秋が「戻りかつお」と呼ばれる旬の時期。春に比べて脂がのって濃厚な味わいになります。刺身のほか、たたきや丼にしても美味しく、しょうがやにんにくとの相性も抜群。

これらの魚はどれも手に入りやすく、調理もシンプル。秋らしい香りや旨みを食卓に取り入れることで、季節を感じながら栄養もしっかり補えます。

秋の食材を使った簡単レシピや食べ合わせ

秋は旬の食材が豊富で、シンプルな調理でもしっかり美味しく仕上がるのが魅力です。たとえば、さつまいもときのこの炊き込みごはんは、香りと甘みのバランスが絶妙。ごまや塩昆布を加えると、より深みのある味わいになります。かぼちゃのポタージュもおすすめで、牛乳や豆乳を使えばまろやかに、体もポカポカ温まります。

また、秋の食材は食べ合わせによって栄養の吸収が高まるのもポイント。βカロテンを多く含むかぼちゃやにんじんは、オリーブオイルやごま油と合わせることで吸収率がアップ。きのこと豚肉の炒めものは、ビタミンB群とミネラルの相乗効果で疲労回復にも役立ちます。

デザートなら焼きりんごや栗の甘露煮など、旬の甘味を楽しむのも季節感たっぷり。少しシナモンを振るだけで香りが引き立ちます。忙しい日でも、レンジやフライパンひとつで作れる秋レシピはたくさん。旬を感じながら、心も体もほっと温まるメニューを取り入れてみましょう。

冬の味覚で体を整える

大根・白菜・ねぎ・れんこんなどの冬野菜

冬の食卓に欠かせないのが、大根や白菜、ねぎ、れんこんなどの“冬野菜”。寒さのなかでゆっくり育つこれらの野菜は、甘みが増して栄養価も高く、体を内側からあたためてくれます。

大根は消化を助け、胃腸を整える作用があり、煮物やおでんにすればとろけるような甘さに。白菜はビタミンCが豊富で、風邪予防にもぴったり。鍋料理や漬物にすれば、冬らしいやさしい味わいが楽しめます。

ねぎは昔から“風邪をひいたらねぎを食べる”と言われるほど、体を温める効果がある食材。薬味としてだけでなく、焼きねぎやスープにしてもしっかり栄養がとれます。れんこんは食物繊維とビタミンCが豊富で、粘膜を保護し免疫力アップにも役立ちます。すりおろしてスープに加えれば、ほっとするとろみが寒い日にぴったり。

どの野菜も旬を迎える冬は、手に入りやすく価格も安定。季節の恵みを上手に取り入れて、寒さに負けない体づくりをしていきましょう。

鍋料理・おでん・煮物など“温まる食卓”

寒さが深まる季節に恋しくなるのが、湯気の立ち上る鍋料理やおでん、煮物。これらは体を芯から温めるだけでなく、家族や仲間と囲む時間をほっと和ませてくれます。

鍋料理は、食材をひとつの鍋で煮ることで野菜の栄養がスープに溶け出し、無駄なく摂取できるのが魅力。白菜やねぎ、きのこ類、豆腐などを組み合わせれば、ビタミン・食物繊維・たんぱく質をバランスよくとることができます。

おでんは、大根や卵、こんにゃく、ちくわなど、味のしみ込んだ具材が冷えた体をじんわり温めてくれます。昆布やかつおのだしをベースにすることで、うま味の相乗効果も期待できます。さらに、煮物は冷めてもおいしく、作り置きにも便利。れんこんやごぼう、鶏肉などを甘辛く煮れば、食欲が落ちがちな冬の日もごはんが進みます。

これらの料理に共通するのは、「火を通して体を温める」ことに加え、「食卓を囲む時間そのものが温かい」という点。忙しい日でも、鍋をひとつ用意するだけで栄養も気持ちも満たされます。寒い季節こそ、湯気と笑顔があふれる“温まる食卓”を楽しみましょう。

季節の味覚を暮らしに取り入れるコツ

旬の食材を選ぶ・保存する・無駄なく使う

冬の旬野菜は、寒さに耐えながら甘みを増すのが特徴です。たとえば大根や白菜、ねぎ、れんこんなどは、冷えた土の中でじっくり育ち、旨味や栄養が凝縮されています。選ぶときは、ずっしり重くてみずみずしく、葉の色が鮮やかなものを選ぶのがポイント。

買ってすぐ使わない場合は、ひと手間かけた保存法で長持ちさせましょう。大根は葉を切り落として新聞紙に包み、立てて冷暗所へ。白菜はカットせず丸ごと保存すると、鮮度が保ちやすくなります。ねぎは湿らせた新聞紙で包み、冷蔵庫の野菜室に立てて入れるのがおすすめです。

また、食材を使い切る工夫も大切です。大根の皮は細切りにして炒め物やきんぴらに、れんこんの皮はそのまま素揚げにすれば香ばしいおつまみに。白菜の芯はスープや浅漬けに加えると、自然な甘みが引き立ちます。

野菜の“余すところなく使う”工夫は、食材の栄養をまるごと取り入れられるだけでなく、食品ロス削減にもつながります。旬の恵みを無駄なく味わうことは、冬の食卓をおいしく、そして地球にもやさしくする暮らしの知恵です。

お正月・年末の行事食とのつながり(おせち・雑煮)

冬の味覚を語るうえで欠かせないのが、お正月や年末に登場する「行事食」です。年末に食べる「年越しそば」や、新年を祝う「おせち料理」「雑煮」には、季節の食材を上手に取り入れながら、健康や長寿、豊作への願いが込められています。

おせちは保存がきく料理を重箱に詰めることで、新年の三が日を穏やかに過ごせるよう工夫された知恵の詰まった食文化。黒豆は「まめに暮らす」、数の子は「子孫繁栄」、ごぼうは「地に根を張る」など、それぞれに意味があります。

雑煮は地域によって味や具材が異なり、関東はすまし仕立て、関西は白みそ仕立てが定番。大根やにんじん、鶏肉など冬の野菜を使うことで、体を温めながら新しい年を迎える準備を整えます。寒い季節の食材を使う行事食は、単なる祝いの膳ではなく、季節とともに生きてきた日本人の知恵と感謝の象徴。

冬野菜や保存食を活かした年末年始の料理は、「旬を大切にする暮らし」そのものです。忙しい年の瀬だからこそ、食卓を通して季節の区切りを感じ、家族や自分への“おつかれさま”を込めて味わいたいですね。

食を通して季節を感じる工夫

季節を感じる食卓づくりは、特別な料理を並べなくても、少しの工夫でぐっと豊かになります。たとえば、秋なら柿や栗、きのこを使った炊き込みご飯や、食卓に紅葉色の小皿を添えるだけで季節感がアップ。冬は根菜をたっぷり使ったスープや鍋に柚子の皮を散らすと、香りと彩りで一気に“冬のごちそう”になります。

食材の旬を取り入れることは、栄養面でも理にかなっています。寒い季節に出回る大根やれんこんは、体を内側から温め、免疫力をサポートしてくれる働きがあります。

また、行事食を取り入れるのもおすすめ。節分の恵方巻や冬至のかぼちゃ、七草粥など、年中行事の料理には「季節の節目を意識する」意味があります。日常の食卓に一品加えるだけでも、行事の由来を感じながら季節を味わうことができます。

さらに、器選びも大切なポイント。木のぬくもりを感じるお椀や、冬らしい落ち着いた色味の食器を使えば、同じ料理でも雰囲気が変わります。食卓の彩りと香り、そして家族との会話の中に、四季を楽しむヒントがたくさん隠れています。

まとめ|旬の味覚で季節を感じる、心も体もあたたまる暮らしを

秋冬の食卓は、旬の味覚を通して心も体も満たされる季節です。秋には実りの恵みであるきのこやさつまいも、栗などが登場し、食欲をそそる香りが広がります。冬になると、白菜や大根、れんこんといった体を温める野菜が主役に。自然と鍋や煮物、おでんなどの“ほっとする料理”が増え、家族の団らんの時間がいっそう温かく感じられます。

旬の食材を取り入れることは、栄養バランスを整えるだけでなく、季節の移ろいを感じる大切な習慣でもあります。スーパーで旬の野菜を選ぶ、器の色味を変える、年中行事の料理を一品取り入れる――そんな小さな工夫の積み重ねが、暮らしに“季節のリズム”を生み出します。

忙しい毎日でも、旬の食材を通して季節を感じることは、気持ちをリセットし、生活に温もりを与えてくれます。秋冬の味覚をじっくり味わいながら、体をいたわる食卓で、寒い季節を元気に乗り切りましょう。

▼関連記事