9月9日は「重陽の節句」、別名「菊の節句」と呼ばれています。

秋の深まりとともに、季節の行事を楽しみたくなる9月。そんな時期に訪れるのが「重陽(ちょうよう)の節句」です。

ひな祭りや七夕と同じ五節句のひとつですが、現代ではあまり知られていません。実は“菊の節句”とも呼ばれ、古くから長寿や健康を願う大切な日でした。

この記事では、重陽の節句の意味や歴史、菊を使った伝統の楽しみ方、現代の暮らしに活かすアイデアまでご紹介します。

重陽の節句ってどんな日?

実は「重陽の節句」って、あまり聞きなれない人も多いかもしれません。でも、昔の日本ではとても大切にされていた行事のひとつなんです。

菊の花と深い関わりがあり、「長寿」や「無病息災」を願う、秋のはじまりを感じる日でもあります。

五節句のひとつ「重陽」の意味

重陽の節句とは中国から伝わった五節句の一つです。

中国では奇数は縁起の良い陽の数字と捉えています。9は一番大きな陽の数字であり、9が重なる

9月9日を五節句の中でも最もおめでたい「重陽の節句」として、この日に邪気を払って長寿を祝う風習がありました。

9月9日は旧暦では10月の菊の咲く季節なので別名「菊の節句」また「栗節句」とも呼ばれています。中国より平安時代に伝わり、宮中行事として詩を読んだり菊花酒を飲んだりしてこの日を祝いました。

菊の花を飾り、菊の花のお酒を飲んで長寿を祝う行事は江戸時代には民間にも広がって五節句のひとつとして盛んに行われていました。

五節句とは

五節句とは、江戸幕府に定められた5つの式日(今でいう祝日)です。五節句には奇数の重なる月日が選ばれていますが、1月1日元旦は別格として1月7日の人日(じんじつ)を組み入れています。

・1月7日 人日の節句(七草の節句)

7日の朝、七草粥を食べて無病息災を願う

・3月3日 上巳の節句(桃の節句)

女の子の健やかな成長と幸せを願う

・5月5日 端午の節句(菖蒲の節句)

男の子の健やかな成長と立身出世を願う

・7月7日 七夕の節句(笹の節句)

裁縫や習字の上達を願う

・9月9日 重陽の節句(菊の節句)

菊の花を愛でて不良長寿を願う

「菊の節句」とも呼ばれる理由

重陽の節句は、別名「菊の節句」とも呼ばれています。その理由は、ちょうどこの時期に菊の花が見頃を迎えるから。

菊は日本の国花でもあり古くから親しまれている花ですが、様々な薬効をもつ植物としても知られています。

中国では古くから、菊は「不老長寿の薬」として珍重されてきました。日本でもその影響を受け、重陽の日には菊の花を飾ったり、菊の香りを楽しむ風習が広まりました。

今でも「菊」は敬老の日のお祝いにも使われることが多く、健康や長寿の象徴として根づいています。

昔の人はどう過ごしていた?重陽の伝統行事

平安時代から続く重陽の節句。貴族たちは菊を愛でながらお酒を酌み交わし、庶民のあいだでもさまざまな風習が楽しまれてきました。

今ではあまり見かけないけれど、当時の人たちの暮らしぶりをのぞいてみると、なんだか優雅でほっこりします。

宮中や庶民のあいだで行われていた風習

平安時代の宮中では、重陽の節句に菊の花を飾り、詩を詠む優雅な行事が行われていました。着物の袖に菊の香りを移す「被綿(きせわた)」という風習もあったほどです。

一方、庶民のあいだでも、菊を飾ったり、お酒に花びらを浮かべて飲んだりと、身近なかたちでこの節句を楽しんでいました。

季節の変わり目に健康を願い、自然の力を借りて気持ちを整える…そんな丁寧な暮らしぶりが感じられる行事ですね。

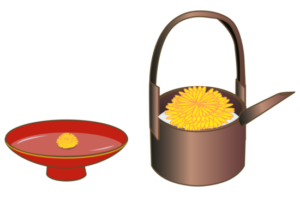

菊酒

菊の花びらを浮かべたお酒を飲んで長寿を願う。

菊の着せ綿

9月8日の夜に菊の花に真綿を被せて、9月9日の朝に菊の香りと露が移った真綿で顔や体を拭くと若返るという言い伝えがあった。

菊湯

湯船に菊の花を浮かべて入る

菊枕

乾燥させた菊を枕に詰めて眠る。

菊酒・菊湯で長寿を願う

重陽の節句では、「菊酒(きくざけ)」や「菊湯(きくゆ)」と呼ばれる風習も大切にされてきました。

菊酒はその名の通り、菊の花を日本酒に浮かべて香りを楽しむもの。菊湯は、菊の花や葉をお風呂に浮かべて入浴する風習です。

どちらも、菊の持つ邪気払いの力や、香りの効能を取り入れて、心身のリフレッシュを図る意味があります。

菊酒ってどんなもの?作り方と楽しみ方

菊酒はとても手軽に楽しめます。用意するのは食用の菊の花(もしくは乾燥させた花びら)と、日本酒だけ。

菊の花をやさしく洗い、水気を取る

冷やした日本酒に浮かべる(または一晩漬ける)

菊の香りとともに味わう

ほんのり花の香りが広がって、見た目にも美しい一杯になります。季節の節目に、ちょっとした特別感を味わえるのも魅力です。

菊って実はすごい!効能と暮らしへの取り入れ方

「菊」って見た目がきれいなだけじゃないんです。健康や美容にうれしい効果があること、知っていましたか?お茶にしたり、お風呂に浮かべたりと、ちょっとした工夫で暮らしに取り入れられるんですよ。

菊に期待される健康効果

実は、菊にはたくさんの健康効果があるって知っていましたか?

漢方でも「菊花(きくか)」として使われるくらいで、目の疲れを和らげたり、のぼせや風邪の初期症状にいいとされてきました。

さらに、抗酸化作用のある「フラボノイド」や「カロテノイド」も含まれていて、美容やアンチエイジングを気にする人にもぴったりな植物なんです。

特に黄色い菊は、デトックスやリラックス効果にも期待が持てると言われています。

昔の人たちが「長寿の花」として大切にしていたのも納得ですね。健康志向の現代こそ、もう一度注目したい存在です。

食卓やお茶、入浴などで楽しむアイデア

菊のある暮らし、実は意外と手軽に取り入れられるんです。まずは「食用菊」。酢の物やおひたしにして、彩り豊かに楽しめます。ちょっとした和のアクセントになって、おもてなしにもぴったり。

また、菊花茶もおすすめ。乾燥させた菊の花をお湯で蒸らせば、ほんのり甘くて爽やかな香りの健康茶に。リラックスタイムにぴったりですよ。

そしてもうひとつが「菊湯」。重陽の日以外でも、お風呂に数輪浮かべるだけで、ふわっと香りが広がって癒やされます。気持ちを整えたい日や季節の節目に、ちょっと贅沢な気分を味わってみては?

菊茶の作り方

- 食用菊をさっと水洗いし塩少々加えた熱湯でゆでる

- 菊が透き通ったらザルに移して冷水にさらしてから水けを取る

- 風通しの良いところで陰干しする

- 乾燥した菊5gを水600㎖で半量まで煎じる

- 一日三回に分けて飲む

重陽の節句に菊花酒

古くから重陽の節句では「菊酒(きくざけ)」が親しまれてきました。菊の花びらを浮かべた日本の伝統的な季節酒で、「菊花酒」と呼ばれることもあります。

お酒を飲んで長寿を願ったそうですが、菊には優れた薬効があり焼酎で漬けることでその効果を発揮することができます。

新陳代謝を盛んにしたり疲労回復、頭痛などに効果があるといわれています。

菊花酒の作り方

材料

・生の食用菊 300g

・焼酎(ホワイトリカー) 1.8ℓ

・氷砂糖 200g

・好みでレモン 4~5個

作り方

- 菊をガクからちぎってボウルに入れて水洗いする

- 水けを切り、キッチンペーパーを敷いたザルの上に置いて乾かす

- 広口瓶に菊、氷砂糖、焼酎を入れる。レモンを入れる場合は輪切りにする

- 3週間で出来上がり。ハチミツを入れたり炭酸で割って飲む。

重陽の節句の食べ物

節句の日にはその季節の旬の植物を食すると邪気を払うと言われています。

菊節句では「菊」ですね。菊は観賞用としてだけでなく食用にも用いられています。熱湯でさっとゆでておひたしにしたり、お吸い物に浮かべて香りを楽しみながらいただきます。

菊節句のほかに重陽の節句は栗節句とも呼ばれているので「栗」は欠かせない食べ物です。栗ご飯や栗おこわにしていただきましょう。

菊のおひたしの作り方

材料

食用菊10g(一日量)

作り方

- 菊を水洗いする

- 酢少々を入れた熱湯でさっとゆでる

- 冷水にとって水けを切る

- しょう油をかけて食べる

現代の暮らしに残る重陽の風習

重陽の節句そのものは少し影を潜めてしまいましたが、じつは今でもその名残があちこちに。菊を飾ったり、贈ったりする習慣の中に、昔の人の願いや思いやりがちゃんと生き続けています。

菊を飾る・贈るという楽しみ方

最近ではあまり聞かれなくなった「重陽の節句」ですが、菊を飾ったり、誰かに贈ったりする文化は今も静かに続いています。

特に秋が深まるこの時期、花屋さんに並ぶふっくらとした菊の花はとても華やか。お部屋にひと枝飾るだけで、しっとりとした秋の空気を感じられます。

和風なアレンジだけでなく、洋風の花と合わせたモダンな菊のブーケも人気。敬老の日が近いこともあって、感謝の気持ちを込めて贈る方も多いようです。

季節の節目に花を楽しむという、日本らしいやさしい習慣。重陽のことを少し思い出しながら、菊を暮らしに取り入れてみるのも素敵ですね。

長寿祝い・お見舞い文化との関わり

「菊=長寿」のイメージは、今でもしっかり根づいています。たとえば、長寿のお祝いに菊を使ったギフトが選ばれるのもそのひとつ。

敬老の日の贈り物に、菊の花をあしらったフラワーアレンジや菊の香りがするお茶などを選ぶ人も。病気見舞いや快気祝いにも「菊の花を添えて」なんてことがありますが、これには“元気でいてね”という願いが込められているんです。

こうした風習は、重陽の節句が持っていた「無病息災や長寿を願う」という本来の意味を、今の暮らしにそっと残してくれているように感じます。

家族で楽しむ重陽の節句

せっかくの節目の日、家族でちょっと特別な時間を過ごしてみるのもおすすめです。菊を飾ったり、簡単な行事ごとをしてみたり。子どもと一緒に秋を楽しむアイデアもいろいろありますよ。

秋の菊を楽しむ部屋づくりや飾りつけ

重陽の節句をきっかけに、お部屋を秋らしく整えてみるのも楽しいですよ。たとえば、菊の花を一輪ざしにして玄関やテーブルに飾るだけで、空間がぐっと華やかになります。

白や黄色の菊は清潔感があり、和室にも洋室にも合いやすいです。最近では、ドライフラワーやプリザーブドの菊を使ったリースやスワッグも人気。

菊をモチーフにした和紙の小物や手ぬぐいを飾るのも、さりげなく節句の気分を楽しめます。無理に大掛かりなことをせず、季節を感じる「小さな変化」を楽しむのがポイントです。

子どもと一緒にできる節句の取り入れ方

ります。たとえば「菊の花って何色があるかな?」と話してみたり、一緒に折り紙で菊を作って飾ったり。菊を使ったゼリーや白玉など、おやつづくりを楽しむのもおすすめです。

また「今日は菊の節句っていって、昔の人がお祝いしてた日なんだよ」と軽く話題にするだけでも、記憶に残るきっかけになります。

行事を“しっかりやる”より、“ちょっと触れてみる”くらいの気軽さが、子どもとの暮らしにはちょうどいいのかもしれませんね。

なぜ忘れられがち?重陽の節句の現在地

桃の節句や七夕に比べて、ちょっと地味な印象の重陽の節句。なんであまり知られていないの?と不思議に思う方も多いはず。でもそこには、歴史や時代の流れが関係しているようです。

知名度が低い理由とは

「重陽の節句」と聞いて、ピンとくる人はあまり多くないかもしれません。他の節句(ひな祭りや端午の節句など)に比べて、現代ではあまり広く知られていないのが現実です。

その理由のひとつは、昔ながらの風習が時代とともに廃れていったこと。菊を飾ったり、菊酒を飲んだりといった重陽の過ごし方は、ちょっと上品で静かな印象があり、イベント感が薄いのかもしれません。

また、9月9日という時期も、夏の余韻と秋の始まりが重なる時期で、行事として意識されにくいのも一因です。

今こそ見直したい「静かな節句」の魅力

派手なイベントが続いた夏のあと、ちょっと静かに季節の変わり目を味わう――そんな雰囲気にぴったりなのが重陽の節句です。

菊の花を眺めたり、温かいお茶を飲みながら過ごすひとときは、心と身体を整える秋のスタートにぴったり。華やかさはなくても、静かに季節と向き合う行事があることで、暮らしに深みが出てくる気がしませんか?

今はあまり知られていない節句だからこそ、自分らしい楽しみ方を見つけやすいのも魅力のひとつ。無理に「ちゃんとやる」必要はありません。花を飾る、旬を味わう、それだけでも立派な重陽の過ごし方です。

まとめ

重陽の節句は、菊とともに健康や長寿を願ってきた、日本らしい秋の行事です。華やかなひな祭りや端午の節句ほど派手ではありませんが、静かに季節を味わい心を整える時間をくれます。

菊を飾る、菊酒を楽しむ、家族と一緒に部屋を彩る——そんな小さな工夫でも、日常に節句の文化を残せます。今年の9月9日は、菊の香りに包まれながら特別な一日を過ごしてみませんか。

▼こちらの記事もどうぞ▼