お彼岸って何?と聞かれたら、「お墓参りをする時期」と答える人が多いかもしれません。でも本当は、お彼岸の意味や由来、そして期間中に何をするのかには深い理由があります。

この記事では、春彼岸・秋彼岸の違いから、お墓参りの作法やおはぎの秘密まで、わかりやすく解説します。「今年はちゃんとお彼岸を過ごしたい」という人にも役立つ内容なので、ぜひ最後まで読んでみてください。

お彼岸ってどんな行事?意味と由来を知ろう

お彼岸は、日本独自の仏教行事で、春と秋の年2回行われます。ご先祖様や故人を偲び、感謝の気持ちを伝える期間として、多くの家庭でお墓参りやお供えをします。

でも、「そもそもお彼岸って何?なぜあるの?」「どういう意味なの?」と聞かれると、答えられない人も多いはず。ここでは、その意味や由来をやさしく解説します。

お彼岸の意味とは?

お彼岸は、春分と秋分を中心に前後3日ずつ、合計7日間 行われる仏教の行事です。「彼岸」という言葉は、仏教でいう “悟りの境地” のこと。私たちが生きている世界=此岸(しがん) と対になる言葉なんです。

太陽が真東から昇って真西に沈むこの時期は、あの世とこの世が一番近くなる と考えられ、ご先祖さまに感謝を伝えるのにぴったりなタイミングとされてきました。

昔の人にとっては、季節の変わり目でもあり、農作業の合間に田畑や家を整える生活の節目でもあったんです。

現代では「お墓参りの期間」というイメージが強いですが、本来は心を整え、日々の暮らしや人間関係を見つめ直すための時間。

気候も穏やかで過ごしやすいこの時期に、ご先祖さまへの感謝と一緒に、自分の気持ちも少し整えてみるのはいかがでしょうか。

なぜ春と秋にあるの?季節の変わり目と仏教の考え方

お彼岸が春分と秋分に合わせてあるのには、ちゃんとした理由があります。

この二日間は、昼と夜の長さがほぼ同じになる日。太陽が真東から昇って真西に沈むため、仏教でいう極楽浄土(西の彼方にあるとされる世界)に思いを馳せやすい時期とされてきました。

春は、寒さが和らぎ新しい命が芽吹く季節。秋は、収穫を迎えて実りに感謝する季節です。昔の人は、この自然のサイクルに合わせてご先祖さまを供養し、日々の暮らしに感謝する行事としてお彼岸を大切にしてきました。

また、この時期は季節の変わり目でもあります。体調や気持ちが揺らぎやすい時期だからこそ、心を落ち着けて過ごす意味もあったのでしょう。

現代に暮らす私たちも、春と秋のお彼岸は、日常を一度立ち止まって見つめ直すちょうどいいタイミングなのかもしれません。

お彼岸はいつ?春彼岸・秋彼岸の期間をチェック

お彼岸は年に2回、春分と秋分を中心に前後3日ずつ、合計7日間行われます。お墓参りは期間中のいつでも構いませんが、多くの人は休日や彼岸の中日を選んで訪れます。

ここでは、春と秋それぞれの具体的な日程や、2025年のカレンダーもあわせてチェックします。

春彼岸・秋彼岸の具体的な日付

お彼岸は年によって日付が少しずつ変わります。お彼岸の期間は7日間で、初日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸の明け」と呼びます。

お墓参りはお彼岸の期間中ならいつ行っても問題ありませんが、「彼岸明け」までに済ませるのが一般的です。

たとえば2025年の場合、春彼岸は3月17日から23日まで、秋彼岸は9月20日から26日までとなっています。

中日(春分・秋分の日)は国民の祝日にもなっていて、春は「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」、秋は「祖先をうやまい、亡くなった人をしのぶ日」とされています。

昔の暦では農作業の節目でもあったこの期間。現代ではカレンダーにも記載されているので、あらかじめ予定を立ててお墓参りやお供えの準備をするとスムーズですよ。

特に秋彼岸は連休に重なる年もあるので、混雑を避けたい場合は中日以外を選ぶのもおすすめです。

期間中の過ごし方のポイント

お彼岸の7日間は、ご先祖さまに感謝しつつ、自分の心も整えるチャンスです。

お墓参りはもちろんのこと、行けない場合は自宅の仏壇や写真の前で手を合わせるだけでも十分。感謝の気持ちを伝えることが何より大切です。

また、お彼岸は仏教の教えにある「六波羅蜜(ろくはらみつ)」の実践にもぴったりの時期。これは、思いやりや感謝、節度ある行動を心がけることを指します。

例えば、部屋を片付けて清潔に保ったり、家族や友人に「ありがとう」を伝えたり、健康的な食事を心がけるなど、小さなことから始められます。

忙しい毎日でも、お彼岸をきっかけに立ち止まって心の整理をする習慣をつけると、気持ちがすっきりしますよ。こうした積み重ねが、ご先祖さまへの供養にもつながり、家族の絆を深めることにもなります。

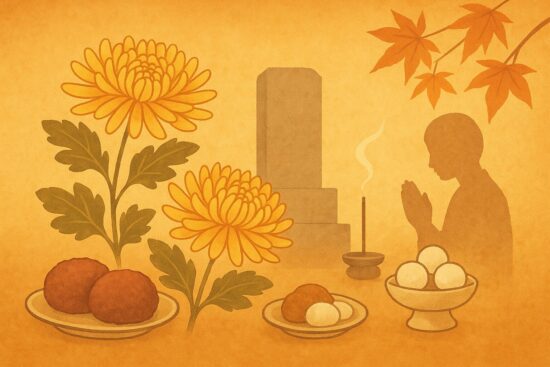

お彼岸に何をする?代表的な風習とマナー

お彼岸の期間には、お墓参りやお供え、おはぎ作りなど、昔から伝わるさまざまな風習があります。

ただし、作法やマナーは地域や家庭によって少しずつ異なります。

ここでは、代表的な過ごし方や気をつけたいマナーについて、わかりやすく紹介します。

お墓参りの意味と作法

お彼岸のお墓参りは、ご先祖さまへの感謝と供養の気持ちを形にする大切な行事です。

お彼岸の期間は、昼と夜の長さがほぼ同じになる特別な時期で、極楽浄土に心を向けやすいと考えられてきました。

そのため、このタイミングでお墓をきれいにして、お花やお供えをして手を合わせる習慣が広まりました。

作法はそこまで難しくありません。

まずはお墓周りの雑草を抜き、落ち葉やゴミを取り除きます。墓石は水で軽く洗い、タオルなどでやさしく拭くときれいに仕上がります。お花やお供え物は季節感を意識するとより丁寧な印象になりますよ。

最後に手を合わせるときは、静かに感謝の気持ちを伝えることが何より大切。形にとらわれすぎず、家族それぞれのペースで心を込めることが一番です。

お墓参りの手順

お彼岸にはお墓参りに行きましょう。特別な作法はありませんが、心を込めてお参りをして先祖の供養をします。

①墓の掃除をして生花などを供える

お墓の周りの雑草やゴミを取り除き、雑巾で墓石を磨きます。掃除が終わったら生花を供え、故人の好物の菓子や果物などを供えます。

②焼香する

ロウソクに火を灯し、故人と縁の近いい順から線香をあげます。

③墓石に水をかける

墓石の上からひしゃくで水をかけます。

④合掌する

墓石に向かって数珠を持って合掌します。

⑤後始末する

線香は帰るまでに燃やしきるようにする。お供え物はみんなで頂くか必ず持ち帰ります。(食べ物を残すと動物に荒らされてしまう)

お供え物やおはぎの由来

お彼岸といえばおはぎを思い浮かべる人も多いはず。

実はおはぎは、もち米にあんこを包んだだけのお菓子ではなく、邪気を払う特別なお供え物なんです。あずきの赤い色には魔除けの意味があり、ご先祖さまへ感謝の気持ちを込めてお供えされてきました。

ちなみに、春のお彼岸は「ぼたもち」、秋のお彼岸は「おはぎ」と呼び分けるのが本来の習わし。春は牡丹、秋は萩が咲く季節なので、その花の名前がついたといわれています。

お供え物は、おはぎ以外でも故人が好きだった食べ物や、季節の果物を添えるのもおすすめ。

大切なのは「喜んでもらえるかな?」という気持ちです。形式よりも心を込めたお供えが、ご先祖さまとのつながりをより深めてくれます。

家庭での過ごし方の例

お彼岸だからといって、必ず外出や大掛かりな行事をしなければいけないわけではありません。

家にいながらでも、ご先祖さまを思い出し、感謝の気持ちを伝えることはできます。

例えば、仏壇や写真の前で手を合わせたり、家族みんなで思い出話をしたり。おはぎや季節の料理を作って一緒に食べるのも、立派なお彼岸の過ごし方です。

最近では、オンラインでお墓参りができるサービスも登場しています。遠方に住んでいたり、体力的に難しい場合でも、無理のない方法で気持ちを届けることが大切です。

お彼岸は「心を整える時間」と考えると、日々の忙しさから少し離れて、家族や自分自身と向き合える良いきっかけになりますよ。

おはぎの秘密!なぜお彼岸に食べるの?

お彼岸といえばおはぎ。でも、なぜこの時期に食べる習慣があるのでしょうか?実は、おはぎには古くから「魔除け」や「ご先祖様へのお供え」といった意味が込められています。

「お彼岸って何をするの?」という問いへの答えの一つが、このおはぎ文化にもあります。ここでは、おはぎとぼたもちの違いや由来、さらに手作り派のための簡単レシピまで、楽しく解説します。

おはぎとぼたもちの違い

お彼岸に欠かせないのが、おはぎとぼたもち。

実はこの二つ、名前が違うだけで、基本的には同じ和菓子なんです。

春のお彼岸には「ぼたもち」と呼ばれ、牡丹の花が咲く季節だから。秋のお彼岸は「おはぎ」と呼ばれ、萩の花にちなんでいます。

また、あんこの種類も少し違いがあって、春はなめらかなこしあん、秋はつぶあんが好まれる傾向があります。

小豆は昔から邪気を払う力があると信じられ、赤い色は魔除けの意味も。だからお彼岸に食べることで、ご先祖さまへの感謝と家族の健康を願う意味が込められているんですよ。

おはぎの簡単レシピ紹介(手作り派向け)

おはぎは意外とシンプルな材料で作れます。もち米とあんこがあれば、誰でも手軽に挑戦可能。

まず、もち米を炊いて軽くつぶし、食べやすい大きさに丸めます。次に、市販のあんこで包むか、周りにまんべんなくあんこをつけるだけ。

あんこが手につきやすい場合は、手に水をつけると扱いやすいですよ。

おはぎは冷めても美味しいので、作り置きにもぴったり。お彼岸の期間中に家族みんなで作るのも、楽しい思い出になります。

手作りなら甘さの調整もできるので、市販のものより自分好みに仕上げられるのも魅力です。

市販のおはぎの選び方やおすすめポイント

忙しいときは、市販のおはぎを選ぶのも賢い方法です。選ぶポイントは、あんこの質ともち米の食感。あんこが自然な甘さで、べたつかずほどよい粒感があるものが好まれます。

また、もち米がふっくらもちもちしているかもチェックしたいところ。お店によっては、季節の素材を使った変わり種おはぎもあるので、気分に合わせて選んでみてください。

スーパーや和菓子屋さんで買う際は、製造日や保存方法も確認すると安心です。お彼岸の時期は特に混み合うことも多いので、早めに購入しておくのがおすすめですよ。

現代のお彼岸事情と楽しみ方

最近では、お彼岸の過ごし方も少しずつ変化しています。都会では墓地が遠くてすぐに行けない人も多く、オンライン供養や郵送のお供えなど、新しいスタイルが登場しています。

ここでは、昔ながらの風習を守りつつ、現代の暮らしに合ったお彼岸の楽しみ方を紹介します。

都会と地方で違うお彼岸の過ごし方

お彼岸の過ごし方は、都会と地方でちょっと違いがあります。

地方では、親戚みんなが集まってお墓参りをするのが一般的で、お供えや食事も盛大。親戚同士の交流の場にもなります。

一方、都会では家族だけで静かにお墓参りをしたり、自宅の仏壇でお参りを済ませるケースも増えています。墓地が遠くにある場合は、お彼岸のタイミングを少しずらすことも珍しくありません。

また最近は、永代供養やオンライン供養など、物理的な距離や時間の制約を減らす方法も広がっています。

形は違っても、感謝の気持ちを伝える本質は変わらないのがお彼岸の良いところです。

家族でできるお彼岸の新しいスタイル

現代では、お彼岸の過ごし方も少しずつ進化しています。

たとえば、お墓参りの後に家族旅行やランチを楽しむ「お墓参り+レジャー」スタイル。遠方から集まる家族が、せっかくの機会を思い出作りに変えています。

また、自宅で手作りおはぎを一緒に作ったり、家族のアルバムを見返す時間を持つのも人気です。こうした過ごし方は、小さな子どもにもお彼岸の意味を自然と伝えられます。

お彼岸は昔ながらの行事ですが、家族の形やライフスタイルに合わせて柔軟に楽しむことで、より身近なイベントになります。

まとめ

お彼岸って何?という疑問の答えは、ご先祖様を思い、感謝の気持ちを形にする期間です。

春彼岸や秋彼岸、それぞれの時期にできることは違いますが、共通するのは心を込めて過ごすこと。昔ながらの風習を守るのもいいですし、現代の生活に合わせたお彼岸の形を作るのも素敵です。

この記事を参考に、「お彼岸は何をする日か」を意識しながら、次の季節を迎えてみてください。

▼こちらの記事もどうぞ▼